こんにちは、たすくです。いつもHPをご覧いただきありがとうございます。

さて、たすくグループ主催の研修会についてお知らせいたします。

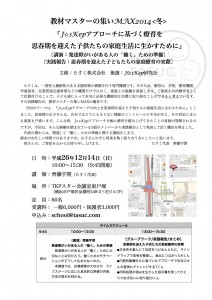

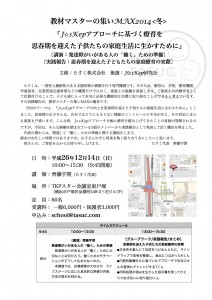

教材マスターの集い MAX 2014冬

「J☆sKepアプローチの向上を思春期を迎えた子供たちの家庭生活に生かすために」

たすくは,一貫性と継続性のある支援体制の構築を目指しています。

そのため,療育は,学校,療育機関,学童保育,児童発達支援事業などの専門機関だけではなく,家庭との協働を重視します。ご家族を共同療育者として位置付けることで,子ども達にとって本当に必要な機能的な目標に取り組むことができると考えています。

その実践報告会が,教材マスターの集いMAXです。

今回のテーマは,

『J⭐︎sKepアプローチの向上を思春期を迎えた子供たちの家庭生活に生かすために』

としました。

思春期のお子さんは,自分ではどうにもならない情動のコントロールの不全が生じ,その対応に本人も家族も戸惑います。こんな時,J⭐︎sKepアプローチを軸に療育を積み上げてきたことの真価が発揮されるのですが,今回は,そんな経験を積まれている3組のメンバーから実践報告として発表して頂く機会を得ました。

代表の僕からは,関連して「働く」ための準備に関する講演をします。

師走のお忙しい時期ではありますが。お子さんの今と将来を熱く語り合う会にしたいと思います。

皆さんの,ご参加を心からお待ち申し上げます。

たすく代表 齊藤宇開

【日程】2014年12月14日(日)

【会場】TKPスター会議室 東戸塚

【時間】10:00〜15:30

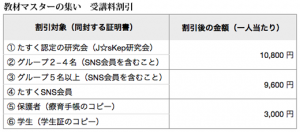

【受講料】一般 6,000円 保護者・学生 3,000円

お申し込み方法

<メール>school(a)tasuc.com 以下の情報を記入して、

上記アドレスまでメールをお送りください。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

タイトル:「12月14日・教材マスターMAX 申し込み」

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

本文:

①申込研修名

②お名前

③ご住所

④電話番号

⑤メールアドレス

⑥勤務先

⑦お仕事の内容(次から選択)

□保護者 □学校(教員) □療育関係(就学前) □福祉関係(成人以降)

□医療関係 □学生

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

<お電話またはFAX>

電話&FAX:0467-23-2156

(たすく株式会社 担当:姫野)

お申し込み締め切りは開催日の4日前までです。(定員になり次第締め切らせていただきます)

FAXでの申込用紙は下記のPDFをダウンロードしてください。

MAX2014冬実施要項