自分のことを伝えられるようになり、文章の読解力もアップした

2012年11月23日 金曜日 / カテゴリ:家庭の療育体験談

うりくんの紹介

療育を始めてから5年経ち,うりくんは,小学校4年生になりました。毎年受検しているJ☆sKepsTMアセスメントは,3.1点まで向上しています。幼児期から現在まで,『聞くこと,読むこと,書くこと』にじっくりと取り組んできたうりくん。今では,日常生活での体験を元にした問題文を作って,「どこで?,誰が?,何を?」の内容を読み取ることができるようになってきました。

小さい頃のうりくん

小さいころのうりくんは,いろいろな活動を自分なりにやりたい思いが強い,電車が大好きな男の子でした。 絵本が大好きなお母さんは,熱心に絵本を読み聞かせようとしていました。うりくんは,電車以外になかなか関心を示してくれません。日常生活では,嫌な体験や失敗した経験をすると忘れられずに,パニックを起こしたりすることもありました。

たすくと出会ったとき

たすくとうりくんとの出会いは,年長さんの夏です。ご両親は「小学校への就学をどうしようか?」と悩まれている時期でした。当時のJ☆sKepアセスメントは,1.5点。学習態勢を維持できなかったり,見通しが持てずに離席したり苦労していました。そこで,イラストを用いたオリジナルのスケジュール帳とコミュニケーションブックを作り,大人との二項関係を築くことを重視した療育を進めていきました。

うりくんの様子

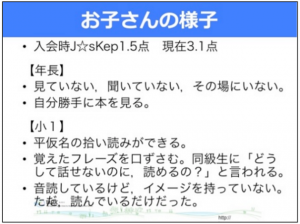

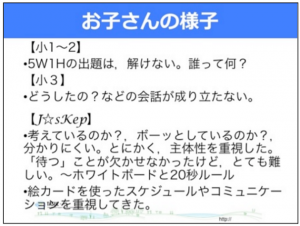

子どもの様子ですが,J☆sKepsTMは,入会時1.5点でした。現在は3.1点になりました。年長の時は,こちらの働きかけに対して,見ていないし,聞いていないし,その場にいられないという状況でした。

小1の時は,覚えたフレーズを口ずさんでいましたが,同級生からは,「どうして話せないのに読めるの?」と言われていました。また,音読をしているけれど,イメージを持って読んでいるわけではありませんでした。

小1から2年の頃は,5W1Hの質問の意味が分からず,問題が解けませんでした。「誰」って言われても,何のことか分からなかったようです。

小3の頃は,「どうしたの?」などの会話が成り立ちませんでした。これについては,読解の問題として,今も分からない様子があります。

本人の様子を見ていると,考えているのか,それともボーっとしているのかが分かりにくいです。そのため,私は,本人の主体性を重視することを意識しています。 しかし,待つことが大事だと分かっていても,私もイライラしてしまうことがあります。そこで,対応策として,ホワイトボードを使って,文字で書いて伝えたり,20秒位待ってから次の指示をしたりするよ

うにしています。

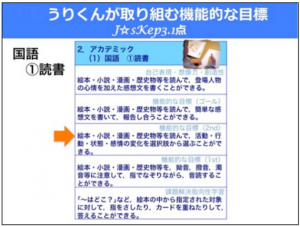

うりくんの機能的目標

読書の機能的な目標は,「絵本・小説・漫画・歴史物等を読んで、活動・状態・行動・感情の変化を選択肢から読み取ることが出来る」に取り組んでいます。

療育の実際

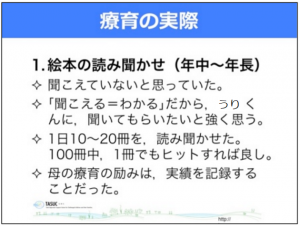

絵本の読み聞かせ(年中~年長)

次に,絵本の読み聞かせについて,ご紹介します。初め,私は,耳が聞こえていないと思っていたのですが,検査をしたら聞こえていることが分かりました。そこで,「100册読んで,その中で1冊でもヒットすればいいや」というくらいの気持ちで,一日10~20冊の絵本を読み聞かせました。そうは言っても,彼は見てないし,聞いていないし,その場にいないという

状況だったので,読んだ本の実績を記録することを,母の療育の励みにしていました。何の本を何回読んだかを記録できるWEBサイトがあって,母のモチベーションを維持していました。また,読んだ本のタイルを記入するということも取り組んでいました。

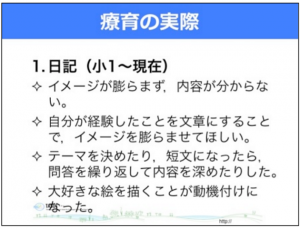

日記(小1~現在)

次に,取り組んだのは日記です。小1から取り組み始めました。読解は,イメージが膨らまず,内容が分かりづらいので,自分が経験したことを文章にすることで,イメージを膨らませて欲しいと思って取り組んでいました。本人は,絵を描くことが好きなので,それを動機付けにして,絵日記形式にしました。

小2の頃は,その日の活動を書いていました。始めは,ホワイトボードに,母が文を書いて,模写をさせていました。次第に,ホワイトボードは,日記を書く際のヒントを書いたり,漢字のヒントを書いたりするようになり,使い方が変っていきました。

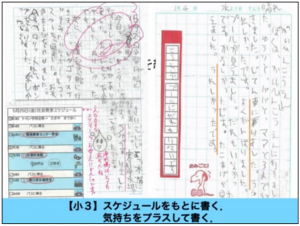

小3の頃からは,メモのスケジュールを手掛かりにして文章を書いていき,最後に,気持ちを書くことに取り組みました。「そして」を使って,複数の文章を書いたり,「!(感嘆符)」の表現を使ったりしながら,文がたくさん書けるようになりました。

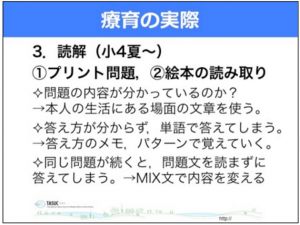

読解(小4夏~)

小4になって取り組んだことは,読解です。問題文には,本人の実際の生活場面を使いました。また,「~なので」「~のために」など,出題のパターンが替わると,意味が分からなくなってしまっています。

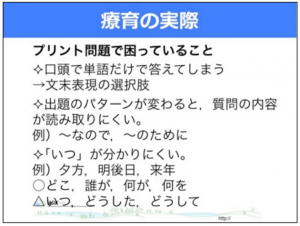

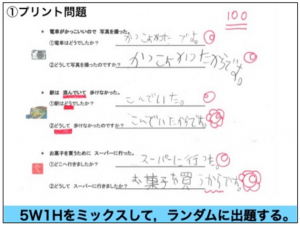

プリント問題で困っていること

また,実際に療育を進めていく中で,プリント問題で困っていることがありました。それは,質問に対して,口頭で,単語だけで答えてしまうことです。そこで,文末表現の選択肢を使って,「~からです」などの答え方を教えました。また,「~なので」,「のために」など出題のパターンが替わると,内容が読み取りにくいことがありました。

この他,「いつ」という質問も分かりにくかったです。このような目に見えにくいものや,経験が乏しいものについて,考えることが今後の課題だと思っています。

実際に使った問題をご紹介します。始めは,出題文をそのまま抜き出して書き写せば,答えになるような形式にして,スタートしました。徐々に,問題文から,必要ない文を取り除いて答えるようにしていきました。 質問の文章は,できる限り統一して取り組みました。

自分のことを伝えられるようになり、文章の読解力もアップした

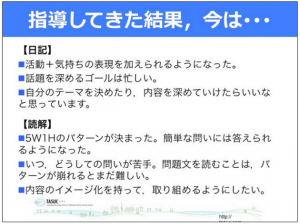

日記を書くことで、日々の活動や気持ちの表現を伝えられるようになってきました。課題としては、話題を深めることは難しいので、今後は自分でテーマを決めて文章を書いたり、内容を深めていけたらいいなと思います。

読解では、5W1Hのパターンが決まった、簡単な問いについては答えられるようになった。いつ、どうしての問いや問題文を読むことが苦手なので、内容のイメージ化を持って、取り組めるようにしたいなと思います。

質疑応答

Q. 本の読み聞かせをしていて,聞いてくれているのかなと感じられた時期はいつ頃ですか?

A. あるとき突然でした.ページを読み飛ばしてしまったときに,「このページを読んでいない」と言われたことで,気づきました.また,自分から好きな本を持ってくるようになり,読んだ内容が頭に入っているんだなと思いました.

Q. 読む場所は決めていたのですか?

A. 母自身がリラックスする場所で,読んでいました.全然,聞いていないので,絵本の開拓をするくらいの気持ちで,続けていました.

日記を書くようになった時期や内容は何ですか?

A. 私は,食べ物日記から始めました.今日を食べたものを書く(単語のみを模写する)ことから始めました.主語や動詞を加えて書き始めたのは,小学校1年生位です.見本の文章を真似させて,見本をフェードアウトしていきました.

Q. 絵日記のイラストは,本人のイメージですか?

A. はい.最初は,自分の顔だけだったのが,少しずつ家族の顔や表情など,広がりが見られるようになっていきました.また,「今日,悲しかったよね」など,フォローをしながら書かせていきました.

Q. 日記で書く分量はどの位ですか?

A. 3~4行です.内容は,活動+気持ちの言葉です. 気持ちの言葉は,カードや選択肢の中から選ばせています.絶対違うだろうという表情も混ぜて呈示するようにしています。

Q. 気持ちの言葉は,何が多いですか?

「楽しかった」が一番多く,「うれしかった」,「面白かった」も,頻度が多いです.最近は,「つらかった」という表現も出てきました.

自分で2時間のスケジューリングができるようになった

2012年11月23日 金曜日 / カテゴリ:家庭の療育体験談

ヨッシーくんの紹介

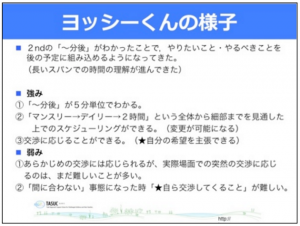

息子は,中学2年生で,特別支援学級に在籍しています。息子のことを紹介します。今は,「何分後」がわかったことで,やりたいこと,やるべきことを,後の予定に組み込めるようになってきました。長いスパンでの時間の理解が進んできました。

ヨッシーくんのできること、できないこと

強みは,「何分後」が5分単位で分かるようになってきたことです。また,「月間スケジュールから,一日を通したスケジュール,そして,細かい2時間というスケジュール」という全体から細部まで見通した上でのスケジューリングができるようになってきました。

そのため,変更が可能になり,「今日はできないけど明日に伸ばそう」とか,「午前中は,できないけど夜に変更しよう」という交渉ができるようになりました。さらに,交渉に応じることができるようになったことで,自分の希望を主張することができることを重要視したいと思っています。

弱みです。1つは,予めの交渉には応じられるのですが,実際の場面で突然変更があるから変更しようと持ちかけてもまだ難しいことが多いです。2つめは,間に合わないという事態が実際には多いのですが,そんなとき,「時間が間に合わないんだけど,どうしようか」という交渉をすることが難しく,母の方から「どうする?」と持ちかけていることです。

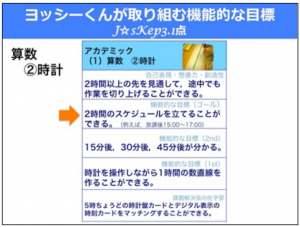

ヨッシーくんの機能的な目標

機能的な目標は,時計では,2nd「2時間のスケジュールを立てることができる」に取り組んでいます。これを始めたのが2010年2月頃からですから,2年以上やっているんですけど,内容が深くて,続けていく必要があるなと考えています。当初は,言葉のとおり「2時間の長さを理解する」ことをメインにやっていましたが,2年以上,経った今は,他者を配慮して計画を立てる能力も合わせて必要だと思っています。

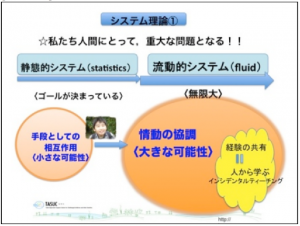

システム理論

システム理論の位置づけは,現在J☆sKepが3.1点で,流動的システムにトライしている最中です。

療育の実際

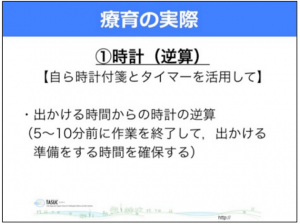

時計の逆算

次に,療育の様子をご紹介します。逆算に関しては,自ら付せんにしてある時計とタイマーを活用して,逆算をしています。出かける時間から,逆算をすることができます。何時何分に出掛ける,それまでに何が何分くらいでできるかを逆算して,タイマーを使うことをしています。出発時間のギリギリまで作業をするのではなく,5分から10分前に終了するようにしています。

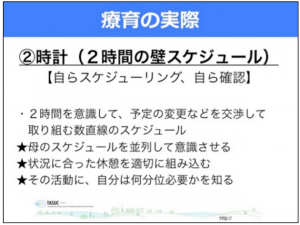

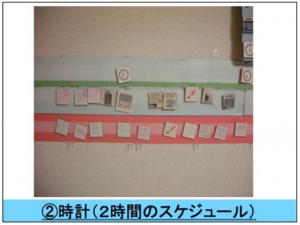

2時間の壁スケジュール

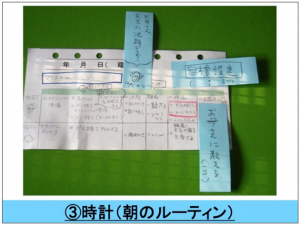

次の2時間の壁スケジュールは,自らスケジューリングして確認することを目標にやっています。母から「スケジュールの時間だから」とか,「確認して」という指示が入らなくても自分でできるように,「俺のスケジュールだ」という意識でやってもらいたいという気持ちを込めて取り組んでいます。

2時間を意識して,予定の変更などを交渉して取り組む数直線のスケジュールというイメージです。「母のスケジュールを並列して意識させる」,「状況に合った休憩を適切に組み込む」,「その活動に,自分は何分位必要かを知る」ことの3点が注意して,実行するようにして取り組んでいます。

たすくの数直線のスケジュールは,だいぶ長い間取り組んでいます。ここ1年位の間に,他者に配慮させるためには母のスケジュールも並列して示した方がいいと考えました。下に母のスケジュールを貼っています。母も同時に,勉強を一緒にやってくれる時もあるし,自分が遊んでいる間に,母は洗濯物をたたんでいるとか,食器洗いをしているとか,そういう状態を

見せています。

ヨッシーと一緒にやるときには,同じカードが貼ってあります。一緒に勉強が終わってヨッシーがカードをはがすと,母もカードをはがして「よーし終わったねー」と言います。その後,ヨッシーが遊んでいる横で洗濯物たたみを終えたら「洗濯物たたみ終わり!」とつぶやいてカードをはがしています。

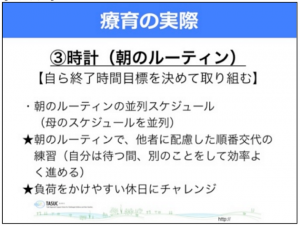

朝のルーティーン

朝のルーティン(決まった流れ)についてです。withスケジュールに母のスケジュールと本人のスケジュールを並列に書いています。朝のルーティンで他者に配慮した順番交替の練習をしています。自分は待っている間,別のことをして効

率よく進めることに取り組んでいます。平日にやると学校に行けなくなってしまうので,負荷をかけやすい休日にチャレンジしています。

スケジュール上は,自分の洗顔の方が先です。けれども,「お母さん,先に洗顔どうぞ」と言ってもらって,譲ってもらって,「ありがとう,じゃ,先にやらせてもらうね。それで,その間何するの?」って言ったら,「オレ,先にトイレ行ってくる」って言うからそっちを先にやってもらうこともしています。母の洗顔が終わったら「洗顔終わりました。次どう

ぞ」って言って,「ありがとう」って言わせて,順番を交替してもらっています。

平日は,本人が先に洗顔をするんですけど,私がわざわざ「洗顔お先にどうぞ」って言うようにしています。それで交替しているというイメージを植え付けて,母にも時間がある,自分にも時間がある,いかに効率よくやっていくかを考えることに取り組んでいます。

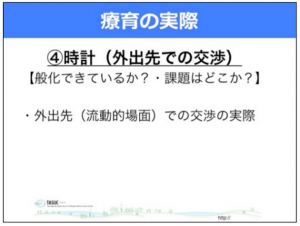

外出先での交渉

次は,外出先での交渉です。これが時計の学習における本番です。流動的な中で,般化できているか,課題はどこかを探すために交渉をしています。

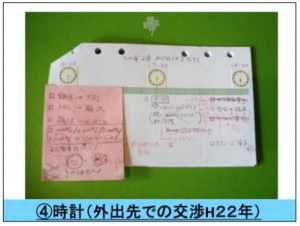

チャレンジ1年目

1つめは,外出先での交渉です。これは平成22年。母はまだ,交渉の初心者で,命令っぽくなっていました。この頃,電車のこだわりが強くて,たすくの帰りに,○○に乗って帰るからと,その電車が来るまでに延々1時間も2時間も待ち続けるという頃です。「△△には乗るけれど,○○には乗りません」という具合に,交渉というより命令っていう感じで,「お母さんはそんなには待てないよ」ということをこのスケジュールで頑張っていました。

チャレンジ2年目

次に,平成23年になりますと,少しずつ交渉らしくなってきて,「写真撮影,何時までやる?」と聞いて本人の字で○時○分と書いています。「いいよ。15分までならいいけど,20分は勘弁してね」みたいな交渉が成立してきました。「16時30分にカラオケだから,その間自転車屋さんに行かせて」みたいな交渉をしています。「カラオケは予約してあげる。お母さんは

自転車屋さんに行きたいから一緒に行ってね。でも,30分しかないからね。」というような時計を基にした交渉をやっていました。

チャレンジ3年目

平成24年になりますと,交渉が楽になって来ました。この頃,最寄り駅の始発に乗りたいというこだわりがありました。駅に到着する時間によっては,始発じゃあ早すぎたり遅すぎたりするんですね。始発なんて1時間に1本か2本しかないんだから,来た電車に乗ってほしいのです。そこでのこだわりと,あとは自分が何時に着かなければいけないからっていう逆算がで

きるようになったので,「仕方ないか,始発じゃなくても。まあ,次に時間があるときは始発に乗ろう。今日みたいに先生が○時に待っているから」みたいな「スタート時間が決まっているから遅れる訳にもいかないし,早すぎてもいけない。先生に合わせなくちゃいけない。始発じゃなくても乗って」っていう交渉に応じられるようになって花丸がついています。

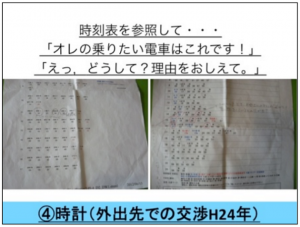

最近は,時刻表でも交渉できるようになってきて,「これに乗りたいよ」「どうしてこれに乗りたいの?」「この電車の音が嫌だから」「え~?じゃ,それでもいいけど,そのかわり,家に着いたら3Dで遊ぶのなしになっちゃうよ。遅くなっちゃうから。」,「それなら早く乗るよ」など,そういう先のイメージも考えて,時間には限りがあることを時刻表でもイメージして,外出先で交渉できるようになりました。

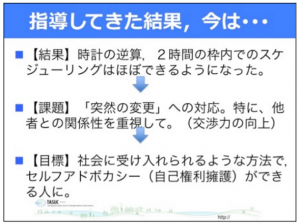

自分で2時間のスケジューリングが出来るようになった

指導してきた結果です。時計の逆算,2時間の枠内でのスケジューリングがほぼできるようになりました。ただ,課題として,突然の変更への対応がやはり難しいので,特に他者との関係性を重視した交渉力の向上が必要だと思っています。目標は,セルフアドボカシーができる人になってほしいと思っています。自己権利擁護っていう言葉だけ聞くと,自分の我を通すみたいなイメージがあるかもしれませんが,社会に受け入れられるような方法で自分の中の悪魔と天使を葛藤させて,その場に合ったような形の自己権利擁護ができる人になってほしいなと思っています。

質疑応答

Q. 朝,どのタイミングでスケジュールを立てるのですか?

A. ご想像のとおり,朝食が終わったら,グダグダする。うちはYoutubeを延々と見ちゃいます。ちょっとのんびりしたい気持ちは分かるんですけど。ご飯が終わったら,母と一緒に鳥の動画を見たいのです。3分くらいです。「お母さん,Youtube始めますよ」「はーい」って言って,3分お付き合いします。それが終わると「面白かったね!さあ,メリハリを付けよう!」って言ってスケジュールをやります。そのパターンで切り替えます。

Q. うちは朝くじけると一日崩れます。「自ら」というモチベーションをどうやって持ってくるのですか?

A. 朝は時間に限りがあるから,「自ら」を待っていたら一週間経っちゃう。動画を一緒に見るということで切り替えられるというのを平日も休日も同じパターンで切り替えています。休みの日はのんびりしてもいいかなと思うこともありますが,母も心を鬼にして,「これ終わってからのんびりしようね」っていうふうにしておかないと,休日はのんびりして,平日にしっかり切り替えるのは難しい。

いつか,「いいじゃん,今日はのんびりして」と言える,もうちょっと時間の感覚がわかれば,そういうゆるみも出てくるだろうから,それは10年,20年先にできるようになってほしいけれど,今は,「自ら」を伸ばすために平日も休日も同じにしています。

Q. 一日の流れをいつ立てるのですか?

A. マンスリーで大まかに今日やることがわかっている。それを前日に「明日は平日ですか,休日ですか」から始まって,「休日のスケジュール」と「本人が言ったら「そうだね休日だね」と言ってはじめる。マンスリーから,デイリー,そして細部へと進めます。

Q. どうやって持ち歩いているのですか?

A. 持ち歩くときはWithスケジュールを使っています。たすくで売っているものです。

Q. スケジュールを作りっぱなしになりがちなのですが,どうでしたか?

A. 以前はチェックしたがらないときもありました。特に外では,騒音があるし,先が気になるし,かゆいなど,気になることが多すぎて,ものすごいストレスですよね。だけど,「チェックした方があなたのためになるから」というのを入れるために,「ほら,なんとか線に乗るんだよね。あと,何と何したら乗るの?」とチェックをせざるを得ない状況を作って,チェックする癖を付けるのです。チェックボックスを見て,赤ペンを持ったら手が動くみたいなところまで持って行っちゃいました。

Q. 壁のスケジュールでやる意味を教えてください。

A. 変更があるところには「!」を貼っています。同じところにいつも貼っています。いつも9時に寝るっていう約束があって,勉強で押せ押せになると,変更をしなければならなくなるんです。15分を10分にするとか。風呂のスイッチを入れるっていうのもあるんですが,インターネットをする前に風呂のスイッチを押しておくと効率がいいのです。早くお風呂に入らなくちゃいけないときは,もっと早くスイッチを押す必要がある。この交渉を勉強が終わった時点でするようにしています。

「いつも同じところで交渉するからね」ということを入れていて,同じパターンで交渉する練習をしています。「時間が足りないときには交渉が必要なんだね」,「あなたは交渉に応じられて,すばらしいよ」ということをここで練習して本番に備えています。

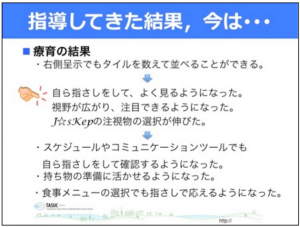

指さし確認で注目できるようになった

2012年11月23日 金曜日 / カテゴリ:家庭の療育体験談

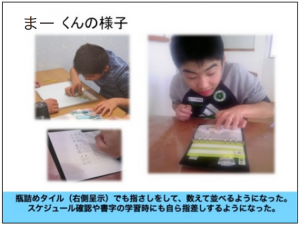

まーくんの紹介

数年にわたって個人別の課題学習に取り組み,J☆sKepsTMの向上を目指してきました。今回は,「数字とタイル並べ」教材を用いた課題学習を例にして,実践を振り返ります。操作性を考慮した素材の工夫,見え方に応じた提示の工夫,ねらいに応じた教材の段階など,支援技術と教材づくりの改善を重ねてきました。

たすくと出会ったとき

たすくとまーくんとの出会いは,小学4年生の時です。療育は,感覚過敏に配慮して進めました。活動のパターンを作って,1つずつ条件を変えていき,教材や操作方法のスモールステップを踏むことがポイントでした。J☆sKepは,注視物の選択を重視して,指差しに注目したり,位置や色の理解を深めたりしていきました。小学4年から始まった療育は,J☆sKepsTM平均2点から2.7点に向上しました。

まーくんの様子

息子は,中学3年生の男の子です。 特別支援学校に通っています。

子どもの様子を紹介します。息子は,手続き的な記憶が得意です。また,長期記憶に働き掛ける繰り返しの学習方法が有効的です。そして,音の処理がゆっくりなため,話し掛けるスピードに気をつけています。情動のコントロールが難しくて,落ち着こうとして,全身が緊張します。大きい声や大きい音がすると,その場で固まってしまう位,身体が緊張してしまうの

で,学習に取り組むときにも,配慮をしながら進めています。

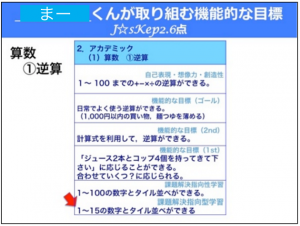

まーくんが取り組む機能的な目標

療育では,取り組んでいる機能的な目標は,「1から12の数字とタイル並べ」です。取り組み始めたのは,2007年頃で,2012年の途中まで,およそ6年位やっている課題です。もちろん,その期間,ずっとそればかりやってきた訳ではありません。他の課題にも取り組みながら,「今は無理だな~」と思ったら,無理せず課題を修正しながら,家庭療育を進めてきました。ただ,長いスパンで課題に取り組んでいる中で,今だなというタイミングが来るので,それを見逃さずに拾っていき,取り組むようにしてきました。

システム理論

システム理論では,静態的システムから流動的システムに,チャレンジをしている段階になります。

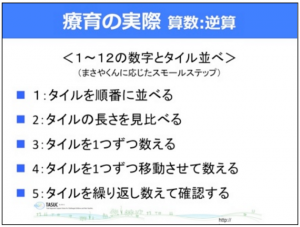

療育の実際 算数:逆数

それでは,療育の実際についてご紹介します。課題は,「1から12の数字とタイル並べ」です。息子は,完成した後に,確認をしながら覚えるタイプです。だから,最後の確認する手続きをとても重視して行っていきいました。

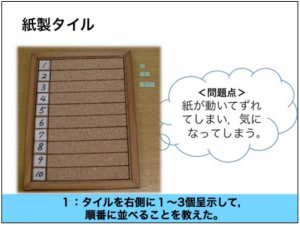

紙製のタイル

最初に取り組んだのは,紙製のタイルです。タイルを右側に1から3個呈示して,順番に並べることを教えました。しかし,ここで問題になったのが,紙製のタイルをボードに移すと動いてずれてしまうことでした。そこばかりが気になり,学習に集中しにくかったため,タイルの素材を磁石タイルに変更しました。

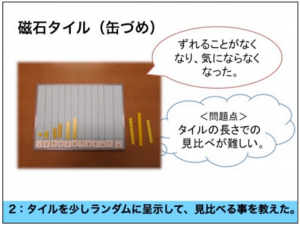

磁石タイル(缶づめ)

次の教材では,缶づめの磁石タイルに変えました。磁石のタイルだと,ボードに移したときにピタッと止まるので,ずれることが気にならなくなりました。また,つまみやすくなったことも良かったです。ただ,問題点として,缶づめのタイルの5のまとまりをつかんで,長さを見比べることが難しいと課題が残りました。

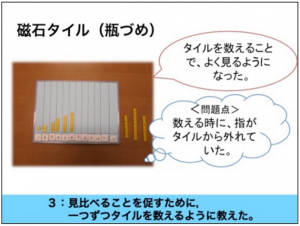

磁石タイル(瓶づめ)

そこで,全部線が書いてある瓶づめのタイルを使うことにしました。瓶づめのタイルでは,タイルを数えるようになり,手元もよく見るようになりました。ところが,タイルを数える時に,タイルに書かれた“線”を指で数えていたことが分かりました。注視物の選択の難しさですね。これでは,数えるときに数が足りなくなってしまうので,粒タイルに変更することにしま

した。

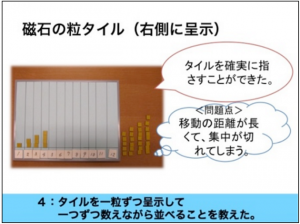

磁石の粒タイル

ここまでは,右側にタイルを一粒ずつ呈示して,一つずつ数えながら並べる方法で,学習を進めました。この学習方法によって,タイルを確実に指差すことができるようになりました。ただ,ここで問題となったのは,タイルを右側に呈示すると,ボードに置くまでの距離が長く,集中が切れてしまうということでした。

この頃(2011年),アセスメントで,視野の課題を指摘されました。本人の焦点はとても狭くて,10×15㎝位の範囲が見やすいこと。また,確実に注目できるのは,5×10㎝の範囲であることが分かってきました。

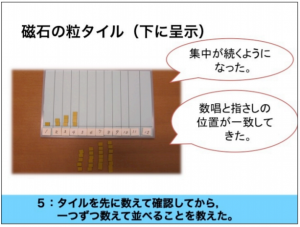

そこで,視野の課題に応じて,見やすい範囲にタイルを呈示するため,粒タイルをボードの下に置くようにしました。そして,呈示された粒タイルを先に数えて確かめてから,一つずつ並べるということを教えて行きました。これにより,集中力が続くようになり,数唱と指差しの位置が一致するようになってきました。視野の課題に配慮したこともありますが,彼が細かいものが好きなので, 粒タイルを使用したことは,有効だったのでないかと思っています。

視野が広がり、注目できるようになった

療育の結果,タイルをボードの下ではなく,右側に呈示しても,タイルを数えて並べることができるようになってきました。また,自ら指差しをして,よく見るようになりました。何よりも,視野が広がり,注目できるようになりました。J☆sKepsTMの注視物の選択の力が伸びてきた実感があります。

療育後のまーくんの変化

注視物の選択の力が伸びたことにより,日常場面では,スケジュールやコミュニケーションツールを,自ら指差して確認するようになりました。分からないときは,しつこいくらいに,指差して,確認しています。

また,自ら持ち物の準備の指示書を,指差せるようになりました。食事のメニューを選択するときにも,指差しで答えるようになりました。例えば,初めて訪れたお店でも,写真のメニューを見て,食べたい物に指を指して答えることができています。

書字の学習をするときにも,自ら指を差して確認するようになりました。書く前に確認,書く時に確認,書いた後に確認をしています。勉強以外にも,何事も一つ一つ熟練することで,時間はかかりますが,成果が出ると思います。

まとめ

現在は,中学3年生という年齢です。「やっとここ?まだ?」と思われるかもしれません。でも,まだ中学3年。これからの人生は長いです。本当に少しずつでも,確実に成長していきます。 やったことは覚えているので, コツコツと続けて行くことを心掛けています。

質疑応答

Q. 小さいタイルを使っていますが,指の操作性は大丈夫でしたか?

A. タイルが小さい方がつまみやすかったです。子どもの様子を見て,合っている方法を見つけてあげることを大切にしていきたいと思っています。

Q. 確認の仕方は,いつも同じですか?

A. 数字の3を読み上げて,タイルを順番に数える手続きを変えないようにしています。型にはめてあげることを大切にしています。

Q. どうして,線を数えていることに気付いたのですか?

A. 彼は,トントントンと早くタイルを数えているのですが,そのタイミングで,「これは,線を数えているな」と気付きました。

Q. 注目させるためのコツはありますか?

A. 視線が手元に落ちた時に,言葉掛けをするようにしています。それから,できたときに,すかさず褒めることを心掛けています。

Q. 集中させるためのコツは何ですか?

A. 呈示する量を工夫しています。タイルは,3枚くらいが丁度良い量でした。5枚にも取り組みましたが,途中で集中が

切れてしまうようです。

Q. その他に,注意していたことはありますか?

A. 相手の顔を見て判断することがあるので,視線を教材に落としたり,目を見ないように隠したりしていました。本人が何に注目をしているのか,何を確認しているのかを確実に捉えることが大切だと思います。それから,急かさずに待つことを大切にしています。実は,タイルを確認するときに,触りたくなくて,指の関節や指の爪先で押さえて確認していました。確認する特徴が分かってきたら,指を差して数えられるようになりました。

Q. 数量の概念は,生活場面への応用できたことはありますか?

タブレットや薬の数を,「1,2,3」と数えることができるようになりました。